甄妮的老板希望能加強KPI的執行展開成效,因此決定透過外部協助,找了資深的的管理顧問公司導入平衡計分卡,這項工程看來動員的資源不小,而總經理也將此專案放置在總經理室,由他親自督導,甄妮的角色則為充份配合顧問的需求,定期參與會議。

衹是在導入的過程中,甄妮發現,大家私下抱怨連連,除了產生很多待釐清的電子文件,開會討論的過程也很難將這些議題全然落地。

這是個有趣的議題,我待過的公司也曾導入平衡計分卡,最終以成效不彰收場,當時我派駐大陸,我不斷和我的老板確認,為什麼遠在對岸的我,完全沒有感受到公司在推動這項專案?

後來我換了產業,發覺有些資深的總經理對這類的議題相當不認同,甚至有一位總經理認為連"目標管理"的基礎都做不好,談什麼平衡計分卡?再加上我自己其他所見所聞,驚覺似乎有些顧問公司確實把它給搞砸了。

平衡計分卡(The Balanced ScoreCard, 簡稱BSC),是根據企業組織的戰略要求而精心設計的指標體系,是20世紀90年代初期由哈佛商學院的羅伯特 卡普蘭(Robert Kaplan)及美國復興全球戰略集團創始人兼總裁戴維.諾頓(David Norton)共同建立的組織績效衡量方法。(資料來源: MBA lib 智庫.百科)

我知道仍有不少公司導入BSC的過程是成功的,但我想花些時間討論為什麼很多公司對它的觀感不太佳,我想可能發生了以下幾件事:

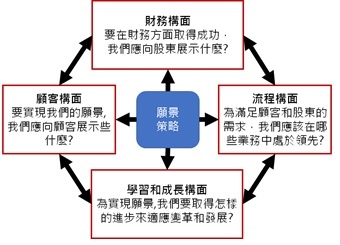

平衡計分卡強調從願景、策略展出四大構面:

2017年出版的<<策略選擇>>一書中將這種需一層層分析及規劃的策略,稱做精典型或願景型的策略;但問題是現今大多數企業,甚至是中小企業面對的市場環境多是不可測,但90年代的BSC理論,僅告訴讀書必須要先先建構前者,其後所展出的四大構面才有所本,卻沒告訴我們若企業無法明確釐清前者(願景、策略)時 ,企業該如何因應?因此,許多企業在導入時,被強制畫押那些使命、願景、價值或策略,但被畫押的內容,都未被經深入的內化成組織DNA,多數情況是在執行過程,員工就產生了疑慮,甚至覺得增加了他們的工作,而最終無法落地的主要原因之一。

若還是覺得有點難以理解,想想你(或朋友)假如曾經申請過政府的創新補助或是TTQS之類的補助,這些專案都要畫押公司的使命,願景與價值,現實情況下,又有多少公司認真思考過這一層意義?或是即使展出相關內容後,又有多少真正形成公司的DNA?

我想從上到下,應該衹是要的是政府那一筆補助金,立意雖然良善,但現實環境的改變或缺乏,甚至是方法論的不合時宜,這讓我想到以前國文所學的一篇文章,歐陽修的"縱囚論",呵呵,你想到和我一樣的句子了嗎?那就是「上下交相賊」。

為什麼我們不懂變形出屬於自己能用的計分卡呢?

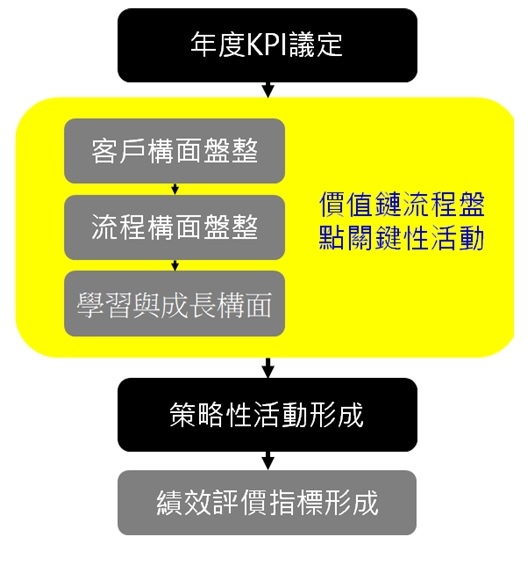

即然國外學者用書替我們證明了策略的形成不是衹一種模式,我們就應該大膽去結合加以應用,因為平衡計分卡的構面是完成正確,所以我們仍然可透過KPI的確認,再來釐清內部的關鍵活動(此時可能流程與顧客構面反而成為關鍵,甚至套句目前流行的用法,再推洐出OKR),在找出關鍵活動後,自然有機會更具體推洐出在本階段的學習成長構面了。

而關於成長構面到底應該如何做?目前許多公司的人資在進行的培訓規劃,真的是正確的嗎?以及OKR等相關議題,待有機會我們再來討論囉。

若有意轉載本文,請務必先行告知哦。

作者:羅國俊(創辦 系統新創管理顧問公司),曾任多間台灣百大上市櫃科技公司主管、某投控資深主管及四大事務所之一的企業績效輔導顧問;目前專職協助中小企業輔導及客製化培訓。

留言列表

留言列表